2012年1月15日

| 東京のチベット、奥多摩。本気でそう思っていた、檜原村を知るまでは。 |

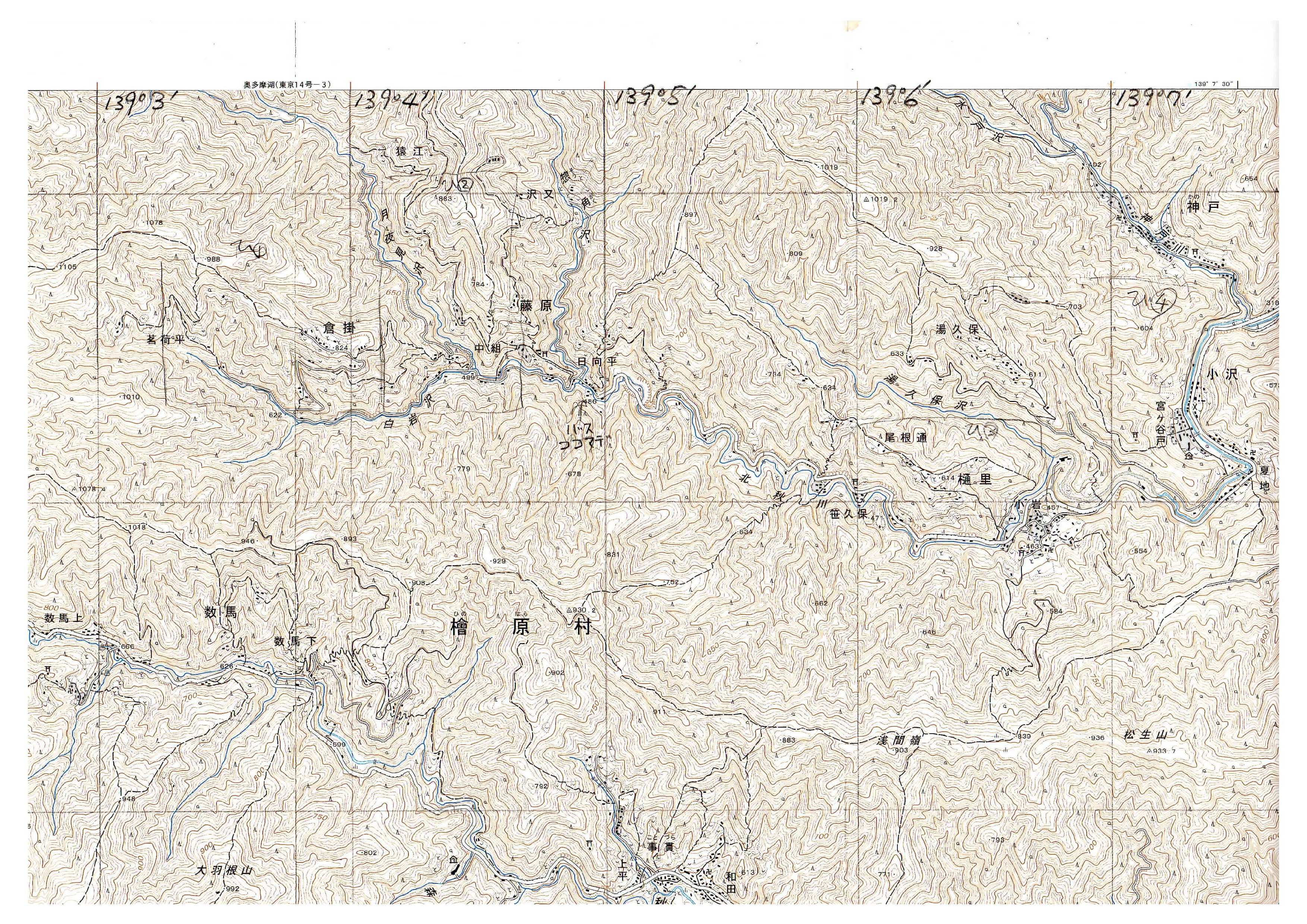

【地図:檜原村茗荷谷】

地図上では①で道が終わっているが、実際にはもう少しだけ道がある。ついでに、地図上には描かれていないが、ここから南に入間・白岩林道が分岐している。

車は①のところに駐車。というのも、終点から入ったところでご覧の通り路面凍結。とりあえず行ってみたが、氷の上でタイヤが空転(道幅がないので避けられない)、左は川だし、危険なので進出を断念した。

道はすぐにダートとなり、写真に見えている奥で行き止まり。不用意に車で入っても困るだけだった。

ダートの終りには地図②の家、廃屋のようだったが、ひょっとしたら何かの作業小屋として使っているかもしれない。

さて、地図上の①から⑤へ向かうことにする。が、地図にはある道が、どうしても見つからない。

弱って上を見ていると、電柱発見。電柱の先、電線の行く先には家があるに違いない。

で、電線をたどって斜面を上って行くことにした。

ぜいぜい息を切らしながら、強引に斜面を上って行ったところに地図上の②と思われる家。大きさは小屋だが、家である。

左写真がこの先。ようやく道が見えている。

左写真がこの先。ようやく道が見えている。右写真が来た道、ではなく、実際は写真右手の斜面から這い上がって来た。道が見えているが、その向こうすぐのところで途切れている。

地図上の③の家が見えてきた。②からここまでは何とか道が付いていた。

家の全景(?)。これは通り過ぎてから振り返って見ている。

写真が傾いている、のではない。③からの先なのだが、またもや道があるのやら無いのやら…

こうなってくると最早何がなんだか。しかも茨なので、刺さると痛い。それでも何とか進んで?行く。

道が分からないので頼りは頭上の電線だけ。てゆーか、電線通すのも大変だったのでは。

途中、電線が谷を渡っていたりしてかなり不安になったりもしたが、何とか地図上④の分岐に到達。写真左の電柱の立っているところがちょうど分岐点、その右下、向こう側からやってきたのだ。道が分かるかな?

(ちなみに帰りは右上へと続く比較的はっきりした踏み跡を行く)

上りきってしまえば明るい道が続く。

墓。ということは、集落は近い。

あった!?

木の向こうに何か見える。

途中で「学校跡地」の看板。ただし、私立とあるので寺子屋みたいなものだったのか?確かに、ここら辺りからじゃあ下まで下りるだけで1時間はかかるもんなぁ。

看板から矢印の方向へ少し上がったところに平場。どうやらここが学校跡のようだ。他に建物が建てられるような場所は無さそうだし。

看板のすぐ先、植林の中に祠というか、神社。比較的綺麗に保たれているので、わりと頻繁に人の手が入っているのだろう。

神社を通り過ぎたところにあった看板。これから行く左には「忠二さん宅」、上は「林道倉掛」、右は「白岩へリポート」。

そうか、これから訪問するのは忠二さんの家かぁ。

ついに到着。

地図上⑤で並んでいる2軒のうち、手前(地図の北側)の家。明らかに廃屋。

そしてこっちが南側の家、忠二さん宅?

墓石が比較的新しい。

これだけだと何のことか分からない写真だが、家の前の、たぶん畑だったところ。かなりの急斜面である。

忠二さん宅の縁側から見た風景。

ステンの流し台が真新しい。ちなみにその向こう、崖みたいに見える先がさっきの畑だ。

忠二さん宅でUターン、④の分岐を左へいく。来るときはこの右下(道、ないじゃん)からやって来たのだが、帰りは道がはっきりしているので助かる。

地図では、道は④の分岐の後、V字型に折れて北上、風張林道に接続しているが、そのような道は少なくともみつからなかった。

実際には、V字の底の辺りから等高線に沿って⑥の家へと道が続いている。

左写真が、その家と思しき跡である。解体され、残材が積まれている。

家跡の下の斜面にも、建材が一部散乱している。

道は、地図上⑦の辺りで風張林道と合流する。写真左、コンクリート製の張り出しから上って来たのだ。

結局、何のことはない、忠二さん宅へ行くにはここからが最も分かりやすくかつ簡単だったようだ。

【←檜原村(その6)-倉掛】

【余話2012へ】