2009年9月6日

| 埼玉県所沢市は「日本航空発祥の地」ということになっている(自称?)。日本で初めての飛行場、陸軍所沢飛行場が造られた場所だからだ。今ではその跡地は公園になり、博物館が建っている。今回はその航空発祥記念館へ行ってきた。 |

この日が東京長期出張の幕開けである。これから来年3月まで、時折帰省するものの基本的には東京駐在。ならば存分に楽しまなければならない(笑) 左は公園入り口に展示してあるYS-11。ANKで使われた101号機だそうだ。右は記念館前にあるC-47、レシプロ双発の輸送機で、航空自衛隊航空総隊のマーキングが施してある。

というわけで、手始めに所沢航空発祥記念館へやって来た(東京じゃないぞ、というツッコミは無しw)。ここへは20年振りの訪問であるが、前回の記憶はほとんど無い(笑)

記念館は未だ無く、公園に雨ざらしの展示機があっただけかもしれない。

左は駅から航空公園へ入ったところにあるモニュメント。上昇するロケットをモチーフにしているようだ。

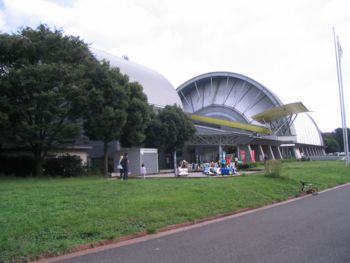

記念館全景。建物のデザインはジェットエンジンをモチーフにしたそうだ。そう云われれば似ていなくもない。

以下、順番に展示機を紹介する。

陸上自衛隊で使われていたボーイング・バートル社製のH−21ヘリコプタ。ベトナム戦争の初期に米陸軍でも使われた機体である。中央で「く」の字に折れ曲がっているところから「フライング・バナナ」の愛称がある。胴体の前半部分(写真右手)が客室、後半部分は空冷星型のレシプロエンジンが入っている。

これも同じく陸上自衛隊で使われていたシコルスキー社製のH−19ヘリコプタ。機首に搭載されているのは空冷星型9気筒、30000cc(1823立方インチ)、1100馬力のライトR−1820エンジンである。

天井から吊るされているのは川崎重工でライセンス生産されていたベルOH−6D。レジがJGなのでこれまた陸上自衛隊で使われていた機体だろう。この他の展示機もそうだが、この記念館は陸自の機体が多いという、珍しい所であるw

ちなみに機体の塗装は展示用に塗り替えられたものだろう。このような塗装は陸上自衛隊には存在しない。

と、ここまで見て、その後ろに妙な機体があることに気づいた…

こいつは…

川崎重工業(当時は川崎航空機)が戦後の昭和29年に2機だけ製作し、海上自衛隊と航空自衛隊に納入したものである。現存するのはこの1機だけ、航空自衛隊へ納入された2号機らしい(ちなみに2号機は航空自衛隊から陸上自衛隊へ管理替えがなされているので、やはり「陸上自衛隊機」である)。

エンジンはライカミング GO-435-C2B

空冷式水平対向型6気筒240馬力、最大速度160kt、航続距離450nm、である。それにしても、こんなところでこんなものに出会うとは、めっけものだ。それにしてもこの、嘘八百の塗装は何とかならんか?

これはプロペラのクローズアップ。合板で作られていることがよくわかる。

本日最後の目玉はこれ、川崎航空機(現

川崎重工業)製の液冷式倒立V型12気筒エンジン、ハ−40である(「ハ」は発動機の「ハ」、 陸軍で40番目に制式採用された発動機であることを示す。排気量33.9L、1500馬力)。

本日最後の目玉はこれ、川崎航空機(現

川崎重工業)製の液冷式倒立V型12気筒エンジン、ハ−40である(「ハ」は発動機の「ハ」、 陸軍で40番目に制式採用された発動機であることを示す。排気量33.9L、1500馬力)。

基本はドイツのDB601エンジン(ダイムラーベンツ製)のライセンス生産であるが、各所に独自の改良が加えられている。同エンジンは同じく川崎航空機製の陸軍

三式戦闘機

飛燕に搭載されていた。

DB601は海軍でも熱田の名称で愛知航空機(現在の愛知機械。日産系のボディ会社)が生産していたこと、ライセンス料を陸海軍で別々に支払っていたことは有名な話である。

航空発祥記念館にはこの他にも展示があるのだが、陸軍、もとい、陸上自衛隊からリタイヤした連絡機が多いので私の興味を引くものではなく、特には取り上げない。でもまぁ、是非死ぬまでに一目でよいからKAL−2を見てみたいというディープなマニアや、近所の人の子連れの散歩には良い場所である。

ちなみに入場料は大人500円、である。

【蒼空の記録へ】